Miércoles, 2 de marzo de 2011

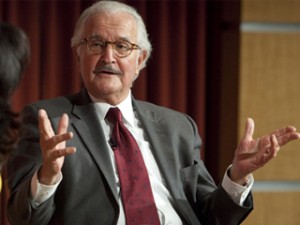

En la sala de espera un señor, sin duda un escuálido, se paró y encendió el pequeño televisor, sintonizando el canal Globovisión. Néstor suspiró. No podía creer que, de todos los canales, el señor hubiese escogido ese semillero de odio de la ultraderecha que era Globovisión. En ese momento el canal transmitía el programa Alo, ciudadano. El nombre del programa lo decía todo. Una vulgar copia del programa dominical de Chávez. El moderador, Leopoldo Castillo, siempre le había parecido un emblema del viejo orden. Uno de esos señores resentidos, llenos de odio, que la revolución había desplazado, despojándolos de su poder y sus privilegios. Era además llano, superficial. Sólo invitaba al programa a dinosaurios de AD y COPEI para despotricar contra el Presidente. “No queremos castrocomunismo.” “No queremos mar de la felicidad.” “Chávez nos está llevando a un comunismo a la cubana.” Él se preguntaba: ¿Y acaso el comunismo a la cubana es tan malo? Pero esas preguntas no se debatían. En el canal el objetivo era atacar, no debatir. Repetir el mismo discursito que tenía la oposición desde 1999. Que si Chávez es un dictador; que si Chávez quiere quitarnos nuestras casas; que si Chávez quiere adoctrinar a nuestros niños. El asunto cansaba. Cansaba incluso a las dos muchachas bonitas, sifrinitas, que acompañaban al moderador, que no lograban disimular los bostezos. ¿Para qué, por cierto, estaban esas muchachas del este allí? ¿Y para qué servían? A veces leían noticias o daban los resultados de estúpidas encuestas (¿está de acuerdo con las última expropiación ordenada por Chávez?), pero eso no justificaba su presencia. Esas muchachas estaban ahí por los ratings. Tener a esas dos sifrinitas allí era mejor que tener a dos negritas de Petare. Vendía más publicidad. Un ejemplo más de la lógica perversa del sistema capitalista.

En la sala de espera un señor, sin duda un escuálido, se paró y encendió el pequeño televisor, sintonizando el canal Globovisión. Néstor suspiró. No podía creer que, de todos los canales, el señor hubiese escogido ese semillero de odio de la ultraderecha que era Globovisión. En ese momento el canal transmitía el programa Alo, ciudadano. El nombre del programa lo decía todo. Una vulgar copia del programa dominical de Chávez. El moderador, Leopoldo Castillo, siempre le había parecido un emblema del viejo orden. Uno de esos señores resentidos, llenos de odio, que la revolución había desplazado, despojándolos de su poder y sus privilegios. Era además llano, superficial. Sólo invitaba al programa a dinosaurios de AD y COPEI para despotricar contra el Presidente. “No queremos castrocomunismo.” “No queremos mar de la felicidad.” “Chávez nos está llevando a un comunismo a la cubana.” Él se preguntaba: ¿Y acaso el comunismo a la cubana es tan malo? Pero esas preguntas no se debatían. En el canal el objetivo era atacar, no debatir. Repetir el mismo discursito que tenía la oposición desde 1999. Que si Chávez es un dictador; que si Chávez quiere quitarnos nuestras casas; que si Chávez quiere adoctrinar a nuestros niños. El asunto cansaba. Cansaba incluso a las dos muchachas bonitas, sifrinitas, que acompañaban al moderador, que no lograban disimular los bostezos. ¿Para qué, por cierto, estaban esas muchachas del este allí? ¿Y para qué servían? A veces leían noticias o daban los resultados de estúpidas encuestas (¿está de acuerdo con las última expropiación ordenada por Chávez?), pero eso no justificaba su presencia. Esas muchachas estaban ahí por los ratings. Tener a esas dos sifrinitas allí era mejor que tener a dos negritas de Petare. Vendía más publicidad. Un ejemplo más de la lógica perversa del sistema capitalista.

Lo mejor de Alo, ciudadano era cuando transmitían declaraciones de Chávez. Eso lo impresionaba. Ponían a Chávez para luego armar un motín contra él. Pero el efecto era el contrario. Porque poniendo al Presi se derrotaban a ellos mismos. No había mejor juez que el contraste entre los dos discursos. ¡Chávez se los llevaba por delante! Por eso él se oponía a que cerraran Globovisión. Era cierto que el canal no informaba, sino desinformaba; que era un nido de víboras de la IV República; que había participado en el golpe de 2002. Pero no había mejor propaganda para el Presi que el contraste entre su discurso y el de los escuálidos. Allí estaba todo.

En ese punto Rosario y él estaban de acuerdo. Rosario odiaba a Chávez, pero decía que, si la obligaban a escoger, prefería las cadenas de Chávez que Alo, ciudadano. “Chávez es un dictador demente, pero puede ser entretenido.” Él nunca entendió esa opinión que tenía ella del Presi. ¿Cómo podía decir que Chávez era un dictador? ¿Cómo ella, siendo una muchacha humilde, nacida en un barrio, podía apoyar a los oligarcas responsables de la miseria que se vivía en su barrio? Para él eso era un misterio inextricable. A veces pensaba que era un complejo de pobre. Sus deseos de ser una burguesa, de formar parte de la oligarquía, la llevaban a odiar a Chávez. Cuando Chávez insultaba a los ricos ella quizá sentía que la insultaba a ella, a su futuro. Si los burgueses odiaban a Chávez, ella tenía que odiarlo porque, si las cosas le salían bien, ella sería pronto rica. Cuando pensaba en esta posibilidad, Néstor se decía que Chávez era un grande. Él trataba de reinvindicar al pobre como persona, como ser humano. Su mensaje decía: “Ustedes son valiosos por ser ustedes mismo. No tienen que estar imitando lo vicios y la codicia de los burgueses. Tienen que ser ustedes mismo y estar orgullos de ser quienes son, de su origen humilde.” Quizá Chávez había fracasado con Rosario, pero había triunfado con otros.