Lunes, 4 de enero de 2010

La muerte del ex presidente venezolano, Rafael Caldera, ha desatado un debate interesante sobre dos aspectos controversiales de su carrera política. A continuación mi pequeño aporte a este debate:

La muerte del ex presidente venezolano, Rafael Caldera, ha desatado un debate interesante sobre dos aspectos controversiales de su carrera política. A continuación mi pequeño aporte a este debate:

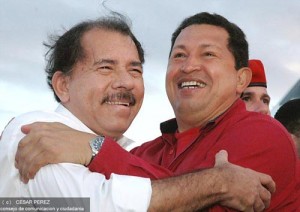

Sobreseimiento de Chávez

Cierto. Hay algunos factores que ayudan a entender porqué Caldera liberó a Hugo Chávez en 1994. Factores que, aunque no justifican la decisión, la ponen en contexto histórico, haciéndola un poco más comprensible. En primer lugar, en la opinión pública de entonces (1994) existía un apoyo considerable a la idea de otorgar amnistía a los golpistas. Líderes políticos, intelectuales y medios de comunicación promovieron activamente la liberación. Un hijo de Caldera, Juan José, documentó este apoyo en un polémico artículo que, además de ser una apasionada defensa al legado de su padre, es un pugnaz recordatorio de la corta memoria histórica de los venezolanos. Intelectuales y periodistas que ahora son enemigos acérrimos de Chávez (como Patricia Poleo, Freddy Muñoz, Américo Martín y el difunto Jorge Olavarría) abogaron por la liberación de Chávez. Los tres principales candidatos presidenciales que compitieron con Caldera en las elecciones de 1994 (Claudio Fermín, Oswaldo Álvarez Paz, y Andrés Velásquez) se pronunciaron a favor de una amnistía. Incluso Fernando Ochoa Antich, ministro de Defensa de Carlos Andrés Pérez, ya había asomado la posibilidad de liberar a los golpistas si se comprometían a demostrar “un sincero arrepentimiento por sus acciones en contra de la institucionalidad.” Prueba de que esta clima de opinión existía es que, antes de que Caldera asumiera el poder, el presidente interino Ramón J. Velásquez ya había ordenado casi 300 sobreseimientos.

Conclusión: si se va a criticar a Caldera por esta decisión, debe criticarse igualmente a Velásquez y a buena parte del establishment intelectual y mediático de aquella época.

El segundo factor también es importante. Durante su primer mandato (1969-1974), Caldera logró concluír el proceso de pacificación de los movimientos guerrilleros que se alzaron contra Rómulo Betancourt y Raúl Leoni en los 60. Tras este proceso, se reincorporaron a la vida política del país el Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. En su segunda presidencia, Caldera pensó que la mejor manera de blindar el sistema democrático era hacer lo mismo que había hecho durante su primer gobierno. Pensó que la mejor estrategia era -en palabras de su defensor, Teodoro Petkoff- “canalizar los impulsos insurreccionales hacia el juego democrático.”

Pero ¿fue este razonamiento acertado? Es cierto que ni Caldera ni casi nadie en 1994 pensó que Chávez podía llegar a ser presidente. También es cierto que en ese entonces había descontento en la Fuerza Armada y que no liberar a Chávez podía exacerbar ese descontento.

Ahora bien, una cosa es aceptar que este descontento existía y otra cosa es decir que no se podía, al mismo tiempo, preservar la democracia y dejar que el Poder Judicial se ocupara de Chávez . Quienes argumentan lo contrario no se han molestado en probar que soltar a Chávez era necesario para preservar el orden institucional. ¿Puedo yo probar lo contrario? No. Pero la decision controversial no era dejar que el Poder Judicial se ocupara de los golpistas, sino liberar a los autores principales de una asonada militar que dejó un saldo de al menos 14 muertos y 100 heridos. Son los que defienden el sobreseimiento de Chávez los que deben darnos evidencia convincente de que soltar a Chávez era importante para preservar la democracia. Y, si esto les resulta demasiado ambicioso, deberían explicar al menos porqué el argumento que algunos citan como justificacion para soltarlo (que Chávez era entonces una figura marginal en el escenario político) no se puede utilizar para argumentar que, después de todo, no era tan alto el costo que representaba para la estabilidad institucional hacer pagar a Chávez por sus crímenes.

Por otra parte, no hay que olvidar el argumento moral en contra del sobreseimiento de Chávez. Liberar a Chávez reforzó la idea de que, bajo determinadas circunstancias, los golpes de Estados contra gobiernos plenamente democráticos son justificados. Que la incompetencia de gobiernos elegidos por la mayoría de los venezolanos a veces es suficiente para justificar la ruptura del orden institucional. Liberar a los golpistas también fue una burla a las víctimas y los familiares de las víctimas que murieron el 4 de febrero defendiendo no a Pérez, sino al sistema democrático. No hay que olvidar que los golpistas atentaron contra un sistema al que podían acceder con votos (como después la historia lo probó). Ganando las elecciones del 98, Chávez demostró que las muertes del 4 de febrero fueron en vano.

Caldera renuncia a COPEI

El principal error de Caldera no fue, en mi opinión, el sobreseimiento de Chávez, sino la manera como se comportó con COPEI, el partido que fundó. Ésta es la prueba mayor de la pequeñez política que lo caracterizó en la última parte de su carrera. Después de media docena de conversaciones con muy buenas fuentes sobre lo ocurrido entre 1988 y 1994, éste fue el relato que surgió:

Mucho antes de las elecciones del 1988, Eduardo Fernández (candidato presidencial de COPEI ese año) ya flirteaba con la idea de lanzarse como candidato presidencial, pero fue poco claro revelando sus intenciones. Cuando le preguntaban si se iba a lanzar, él decía cosas como “Si el doctor Caldera no se lanza, lo consideraría.” Caldera, por su parte, tampoco se decidía.

Al final los dos decidieron lanzarse y competir por la candidatura. Eduardo tenía las de ganar. Ya tenía mucho prestigio en el partido y había cansancio con Caldera. Era la sexta vez que Caldera aspiraba a ser candidato presidencial y su pasada campaña contra Lusinchi había sido muy mala. Cuando llega la hora de escoger al candidato, se trató de convencer a Caldera de que se retirara, pues la amplia mayoría de los delegados del partido prefería a Eduardo. Él no se retiró. Se organizó entonces el Congreso Presidencial con más de 6000 delegados donde Eduardo, previsiblemente, recibío la mayoría de los votos.

Caldera no se tomó bien la derrota. Eduardo lo fue a visitar en su casa después de la votación y él no lo recibió. Tampoco llamó a votar por él en las elecciones contra Carlos Andrés Pérez. El día de las elecciones hizo un famoso llamado a votar “así sea en blanco.” Prueba de lo tensa que estaban las relaciones entre Caldera y COPEI es que mucha gente vio un posible doble sentido en el llamado.

Luego vino el golpe del 4 de febrero y el famoso discurso de Caldera que lo resucitó políticamente. La popularidad de Caldera comenzó a subir. La de Eduardo comenzó a bajar en gran parte porque salió a defender la democracia cuando Chávez dio el golpe y la gente comenzó a asociarlo con Pérez. Oswaldo Álvarez Paz le propuso a Caldera que se lanzara contra Eduardo en las primarias de COPEI el 93, pero Caldera no le hizo caso porque pensaba que no podía ganar. Oswaldo decidió lanzarse él y ganó las primarias. Eduardo hizo lo que no hizo Caldera con él. Apoyó a Oswaldo. Aceptó los resultados y llamó a votar por su adversario en las elecciones del 94. Con su renovada popularidad, Caldera se lanzó fuera de COPEI. Formó una coalición de pequeños partidos de izquierda (el llamado “chiripero”) y ganó por segunda vez la presidencia.

Antes de su primera presidencia, Caldera ya habia sido candidato tres veces. Luego ganó en 1969 y se lanzó como candidato en 1983 y 1994. Entre 1948 y 1994 Calderó aspiró a ser presidente en todos los procesos electorales excepto en 1974 y 1979 (¡porque la ley se lo impedía!). Cuando la generación de relevo (cuyo líder era Eduardo Fernández), decidió competir con él por la candidatura en el 88, Caldera aceptó el reto. Pero cuando perdió se negó a apoyar a Eduardo y pasó a “la reserva.” En mi opinión, ese fue uno de los gestos más mezquinos de su carrera política. Luego, en 1994, Caldera renunció a COPEI (donde ha podido competir democráticamente por la candidatura) y se lanzó a presidente liderando una coalición de partidos de izquierda. Sería injusto decir que Caldera dividió a COPEI, porque no se llevó a muchos copeyanos cuando decidió lanzarse por su cuenta. Pero su renuncia le hizo mucho mal al partido. El mensaje era claro: si el partido no está dispuesto a elegirme a mí, su fundador, seis veces como candidato; si el partido no está dispuesto a llevarme dos veces a la presidencia, yo entonces prefiero retirarme de COPEI así ello implique su posible destrucción.

Esta pequeñez política la reflejó también en su famoso discurso después del golpe del 92, que tiene un sutil, pero inconfundible, tufillo a oportunismo político. Sería injusto decir que en el discurso justifica el golpe, porque Caldera es extremadamente cuidadoso e inteligente con sus palabras. Pero, al escucharlo, a uno le da la impresión de que su prioridad, más que defender la democracia, es ganar terreno políticamente y saldar cuentas con sus adversarios en el gobierno. Más que una defensa al sistema democrático, el discurso es una ocasión para arremeter contra Carlos Andrés Pérez y sus políticas neoliberales.

Share

Va a ser difícil que la crisis actual en Venezuela -la crisis eléctrica, la devaluación, la creciente inflación, el crimen- no afecten la popularidad del oficialismo este año electoral.

Va a ser difícil que la crisis actual en Venezuela -la crisis eléctrica, la devaluación, la creciente inflación, el crimen- no afecten la popularidad del oficialismo este año electoral.

Como estoy lejos de ser experto en temas económicos, había resuelto dejarle a otros el debate sobre la devaluación anunciada el viernes pasado por Hugo Chávez.

Como estoy lejos de ser experto en temas económicos, había resuelto dejarle a otros el debate sobre la devaluación anunciada el viernes pasado por Hugo Chávez. Saul Bellow en su novela Herzog:

Saul Bellow en su novela Herzog: Ya con el franco

Ya con el franco  La muerte del ex presidente venezolano, Rafael Caldera, ha desatado un debate interesante sobre dos aspectos controversiales de su carrera política. A continuación mi pequeño aporte a este debate:

La muerte del ex presidente venezolano, Rafael Caldera, ha desatado un debate interesante sobre dos aspectos controversiales de su carrera política. A continuación mi pequeño aporte a este debate: