Jueves, 28 de marzo de 2013

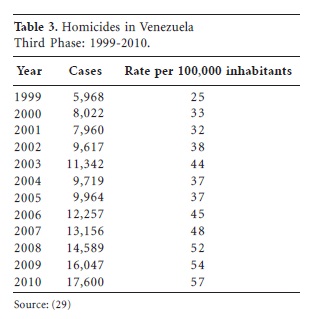

21,692, según el Observatorio Venezolano de Violencia. Ese es el número de homicidios que se cometieron en 2012.

Sólo en Miranda la tasa llegó a las 100 víctimas por cada 100 mil habitantes. En Distrito Capital a 122.

¿Cómo se refleja esta fría estadística en la vida real?

Llevo semanas hablando con X, habitante de un peligroso barrio de Petare.

Cada vez que converso con él me cuenta cosas que humanizan estas estadísticas.

El otro día le pregunté por un malandro de su barrio, digamos que se llama Pablo El Loco. Leí sobre este malandro en un reportaje publicado en Últimas Noticias.

Como suele hacer, X evitó enfrascarse en una conversación sobre un malandro específico. Le pregunté si Pablo El Loco seguía vivo y me dijo que sí, un poco incómodo. Luego la conversación se desvió. Al rato desembocamos en el tema de su Consejo Comunal. Me contó que a uno de los fundadores lo habían matado.

-Ese mismo que tú dijiste lo mató.

-¿Quién? -pregunto.

-El que dijiste.

-¿Pablo El Loco?

-Ese.

X hablaba como si su casa estuviese llena de micrófonos.

Hoy tocamos otro tema que nunca antes habíamos tocado: los entierros.

La muerte es una presencia constante en el barrio de X. A su hijo lo mataron el pasado 7 de octubre, el día de las elecciones. A su vecino le mataron sus dos hijos en un mismo asalto. A cada rato, hablando sobre un conocido, un amigo o un familiar, me dice cosas como “a ese le mataron la hermana.” Me jura que no está exagerando cuando dice que cada tres días le llega un cuento de un asesinato en su barrio o los barrios vecinos.

Sobre los entierros, X me informa que existe un convenio con las líneas comerciales de autobuses que suben a la gente a los barrios. Cada vez que matan a alguien la línea ofrece gratis dos autobuses con conductor para bajar del barrio al entierro a los familiares y amigos de la víctima. “Más de dos sí hay que pagarlos,” me dice. “Y son carísimos.”

Si el muerto es un delincuente es común que los malandros secuestren a los autobuses para que cumplan esa misma labor. A veces los autobuseros no van a trabajar cuando matan a un malandro para que no los secuestren.

Le pregunto si el entierro en sí, el féretro, la tumba, etc, no es muy costoso. ¿Qué hace la gente si no tiene dinero para pagar el entierro?

X me dice que jamás ha visto que eso pase. “Cuando a uno le matan al hijo uno se las ingenia pa’ sacar los reales de donde no se tienen pa’ despedirlo como es debido.”