Martes, 10 de marzo de 2011

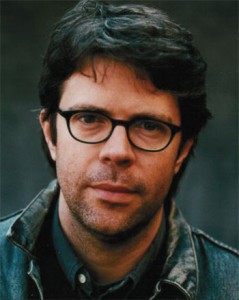

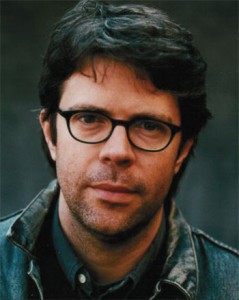

Jonathan Franzen

En los personajes ficticios es fácil detectar la sutil dinámica entre dos dimensiones: la particular y la universal. Algunos aspectos de los personajes son universales y casi intercambiables.

Entró a la habitación de su madre, que estaba casi igual a como la dejó el día que se murió. Ya había comenzado a botar algunas cosas, pero la habitación seguía casi igual. No había botado nada importante. No había podido vaciar su clóset, ni regalado su cama, ni su mesa de noche, donde todavía estaban los papeles, recibos, libros, que ella había dejado allí. Regalar todo eso se le hacía difícil. Sabía que su madre ya no iba a volver, pero algo en él se negaba a aceptar esa realidad. Irracionalmente algo en él le impedía botarle esas cosas, como su consciencia le impedía botarle sus cosas a una persona viva.

Esta incapacidad de botar las pertenencias de su madre no necesariamente define al personaje. Si algo, lo universaliza. Cualquiera puede identificarse fácilmente con él. A casi cualquier persona se le puede atribuir esta reacción sin sacrificar sus cualidades particulares.

Otras observaciones están más en el terreno de lo particular:

El cabello de Shinju era típicamente asiático: negro, lacio, largo. En las puntas estaba cortado con precisión, como si el peluquero hubiese utilizado una regla. En su figura sólo una parte desarmonizaba con el todo: el tamaño de sus senos. En otra mujer no hubiesen sido muy grandes, pero en ella, sí. Y sólo recordar esa disonancia, esos senos obscenamente sexuales en esa japonecita tan decentita y pueril, lo excitaba. También lo excitaba recordar sus piececillos, pequeños y delicados como los de una niña, con unas uñas perfectamente recortadas.

La frontera que separa lo particular de lo universal es gaseosa, al punto que a veces es difícil separar ambas dimensiones.

Fijénse, por ejemplo, en esta maravillosa descripción de Santo Domingo en La Fiesta del Chivo:

Está en la esquina de Independencia y Máximo Gómez, esperando entre un racimo de hombres y mujeres para cruzar. Su nariz registra una variedad tan grande de olores como en sinfín de ruidos que martillean sus oídos: el aceite que queman los motores de las guaguas y despiden los tubos de escape, lenguetas humosas que se deshacen o quedan flotando sobre los peatones; olores a grasas y fritura, de un puesto donde chisporrotean dos sartenes y se ofrecen viandas y bebidas, y ese aroma denso, indefinible, a cuerpos transpirando, un aire impregnado de esencias animales, vegetales y humanas que el sol protege, demorando su disolución y evanescencia.

Vargas Llosa nos da claras señales de que está describiendo Santo Domingo. Pero un habitante de Bangkok o del centro de Caracas sabe exactamente de lo que está hablando.

Al mismo tiempo, Vargas Llosa hubiese errado describiendo de esta manera una ciudad como Viena.

Imaginemos, por ejemplo, a un novelista que durante cuatro capítulos hace perceptivas descripiciones de Viena y en el capítulo V decide copiarse de Vargas Llosa y robarse su descripción de Santo Domingo para describir el verano en Viena.

La observación seguiría siendo genial (y seguiría teniendo un maravilloso componente universal), pero su Viena se hubiese desinflado un poco porque Santo Domingo y la capital austríaca no tienen los denominadores comunes que tienen muchas ciudades del tercer mundo. Con tres o cuatro errores más de este tipo, la solidez lograda en los primeros capítulos se hubiese desintegrado.

Para mí este uno de los principales defectos de Freedom, la última y sobrestimada novela de Jonathan Franzen.

Franzen con frecuencia nos inspira admiración con sus agudas observaciones, que le gusta desplegar en el terreno de lo universal. Pero es aquí, también, donde reside su principal defecto como novelista. Uno a cada rato lo ve ceder ante la tentación de describir a Viena como Santo Domingo, sacrificando en el proceso la solidez y coherencia de sus personajes, desinflándolos hasta convertirlos en espacios vaporosos que el autor simplemente utiliza para proyectar su inteligencia.

Share