Martes, 7 de junio de 2011

Autora: Mirtha Rivero

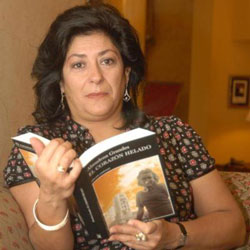

Almudena Grandes, haciendo honor a su apellido, es grande, alta y usa tacones y leggings, lo que la hace ver más larga. Lleva el cabello cortado en capas, y su cara –delgada, de rasgos definidos- es idéntica a las fotos de las solapas de sus libros. La voz es también igual a la que deja destilar en sus novelas: segura, directa, clara.

-Yo soy narradora, y la narración es un solo género que tiene mucho más de dos formatos, es mucho más que novela y cuento.

Lo dijo de entrada cuando le tocó intervenir en un foro sobre los géneros literarios que se realizó en la Feria del Libro en Guadalajara, en diciembre pasado. Además de la novelista española, conformaron el panel una periodista y un poeta. La periodista dijo que era cronista y desde esa ventana veía al mundo, que la ficción nada le añadía a su trabajo; le bastaba la realidad. El poeta, para no meterse en honduras, exclamó “somos la lengua que amamos” y se fajó a leer poemas y más poemas, que la audiencia le pedía como le piden canciones a un cantante.

Cuando le tocó el turno a Almudena Grandes, ella, con un dominio y un aplomo que daba envidia –sin un papel en frente, aleccionó:

-Para mí, la narración es un solo género… Cada narrador, igual que los atletas, se especializan en una, dos o tres distancias. Yo soy narradora de fondo. Cuando escribo cuentos, escribo cuentos largos o novelas cortas; y cuando escribo novelas, escribo novelas largas. Y escribo novelas porque me duran más. Lo mío es contar, lo mío es inventar… Hoy en día parece que la ficción está desprestigiada. Dicen que es un género desfasado, que lo que hay que leer son análisis sesudos. No estoy de acuerdo. La ficción es buena para reflexionar sobre el mundo.

En ese instante, yo, que estaba entre el público, pensé que aún siendo periodista y no sabiendo escribir sino periodismo, no podría vivir sin la ficción: siempre tengo una novela en mi mesa de noche, y hay novelas que me han explicado la realidad muchísimo mejor que una crónica o un ensayo. Algunas están inspiradas en hechos, es verdad, pero sus personajes y tramas son, en mucho, inventados: “Boves, el Urogallo”, de Francisco Herrera Luque; “Las uvas de la ira” de John Steinbeck; “El bailarín del piso de arriba”, de Nicholas Shakespeare; “Sombras nada más”, de Sergio Ramírez; “Los informantes”, de Juan Gabriel Vásquez; “La voz dormida”, de Dulce Chacón; “Cartas Cruzadas”, de Darío Jaramillo Agudelo; “Inés y la alegría”, de Almudena Grandes.

La novela me envuelve, me abraza y me explica, me dije y salí del foro con esa reflexión olvidándome por completo de la primera idea que la escritora había expuesto:

-La narración es un solo género.

Y lo olvidé hasta hace una semana cuando una amiga mexicana me hizo llegar un texto que no es novela, ni ensayo, ni crónica pero me cuenta, me explica y me cubre con una cobija de realidad que pesa. Es un poema del venezolano Alberto Barrera Tyszka, se llama “Lección de costura”:

Toma una aguja con la punta de tus dedos. / Apriétala. / Una aguja puede ser el dedo de un erizo. / Calcula la distancia. / Observa el resplandor de su punta. / Una aguja es incendio vertical. / Tómala y súbela. / Llévala hasta tus labios. / Húndela. / Pincha. / Jala. / Empuja. / Estira. / Enreda. / Entierra. / Hasta que ya no queda nada. / Hasta que la sangre moje las palabras. / Vivo en un país donde / los presos se cosen la boca. /para que alguien los escuche. / Una aguja también es / un silencio / donde aúllan todos los metales.

Publicado el pasado domingo en el sumplemento Día D de 2001.

Próximamente:

- Ganadores y perdedores de las elecciones en Perú.