Viernes, 2 de enero de 2009

La trama de La señora del perrito, el famoso cuento de Antón Chéjov, no es muy original. El personaje principal, Dmitri Dmítrievich Gúrov, es de Moscú, tiene poco menos de cuarenta años y está casado con una mujer que lo aburre. En una estadía en Yalta, una ciudad a orillas del Mar Negro, conoce a Anna Serguéyevna, una mujer también casada con la que tiene una breve aventura amorosa. La relación no dura mucho porque Anna, confundida, deja Yalta cuando recibe una carta de su esposo pidiéndole que regrese a casa. A Gúrov no lo traumatiza el final de la relación, que no considera distinta a las aventuras que ha tenido con otras mujeres. Pero, de vuelta a Moscú, Gúrov se sorprende al ver que, pese al paso del tiempo, no puede dejar de pensar en Anna. Decide entonces irla a ver a su pueblo, donde provoca un emotivo encuentro en un teatro. A partir de ese momento, Gúrov y Anna Serguéyevna comienzan a verse otra vez a escondidas. En esta segunda fase de la relación Gúrov se enamora de ella.

La trama de La señora del perrito, el famoso cuento de Antón Chéjov, no es muy original. El personaje principal, Dmitri Dmítrievich Gúrov, es de Moscú, tiene poco menos de cuarenta años y está casado con una mujer que lo aburre. En una estadía en Yalta, una ciudad a orillas del Mar Negro, conoce a Anna Serguéyevna, una mujer también casada con la que tiene una breve aventura amorosa. La relación no dura mucho porque Anna, confundida, deja Yalta cuando recibe una carta de su esposo pidiéndole que regrese a casa. A Gúrov no lo traumatiza el final de la relación, que no considera distinta a las aventuras que ha tenido con otras mujeres. Pero, de vuelta a Moscú, Gúrov se sorprende al ver que, pese al paso del tiempo, no puede dejar de pensar en Anna. Decide entonces irla a ver a su pueblo, donde provoca un emotivo encuentro en un teatro. A partir de ese momento, Gúrov y Anna Serguéyevna comienzan a verse otra vez a escondidas. En esta segunda fase de la relación Gúrov se enamora de ella.

El cuento tiene un elemento de suspenso, pues el lector desea saber cómo termina la relación. Pero lo especial de esta ficción (y de Chéjov) no es el manejo habilidoso de la trama. Son las perceptivas observaciones, el equilibrio y ritmo de la prosa, la selección de detalles, la caracterización y las inquietudes existenciales que laten en cada página. Un denominador común de los cuentos de Chéjov es la proclividad del narrador o de los personajes a la reflexión metafísica. Chéjov no puede evitar insertar a cada rato reflexiones sobre la vida, la muerte, el paso del tiempo, etc. Estos instantes son los que revelan más la mano del autor, y en los que Chéjov más se acerca al precipicio del sentimentalismo. Pero también son los que nos acercan más a él. Esta propensión natural de su prosa es a la vez un defecto y una virtud.

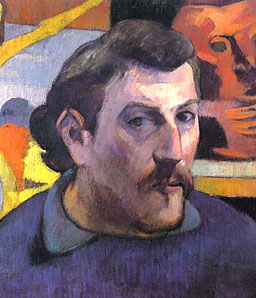

Con El paraíso en la otra esquina (Alfaguara, 2005), la novela de Mario Vargas Llosa sobre las vidas de Paul Gauguin y Flora Tristán, me pasó algo que no me había pasado con ninguna otra novela. La parte de Flora Tristán la leí una vez y desde entonces no la he vuelto a leer. La otra mitad de la novela, la parte del pintor Paul Gauguin –Vargas Llosa alterna capítulos entre estas dos historias que casi no se tocan–, la he leído a lo sumo media docena de veces, siempre con la misma admiración. Los capítulos de Gauguin están entre mis páginas favoritas de la obra de Vargas Llosa, mientras que los de Flora Tristán están entre mis páginas menos favoritas.

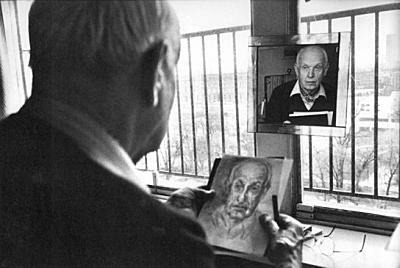

Con El paraíso en la otra esquina (Alfaguara, 2005), la novela de Mario Vargas Llosa sobre las vidas de Paul Gauguin y Flora Tristán, me pasó algo que no me había pasado con ninguna otra novela. La parte de Flora Tristán la leí una vez y desde entonces no la he vuelto a leer. La otra mitad de la novela, la parte del pintor Paul Gauguin –Vargas Llosa alterna capítulos entre estas dos historias que casi no se tocan–, la he leído a lo sumo media docena de veces, siempre con la misma admiración. Los capítulos de Gauguin están entre mis páginas favoritas de la obra de Vargas Llosa, mientras que los de Flora Tristán están entre mis páginas menos favoritas. Viendo el documental El ojo apasionado (Arthouse Films, 2003), del director Heinz Bütler, uno se da cuenta del inmenso amor que sentía por la pintura Henri Cartier-Bresson. Uno ve a un Cartier-Bresson ya viejito dedicando sus días exclusivamente a pintar y dibujar. Uno lo ve visitando el Louvre para ver sus obras favoritas. Uno lo ve hablando de la fotografía casi como una subcategoría de la pintura (“para mí la fotografía siempre fue una manera de pintar”). Y uno lo ve hablando con más ánimo y con mayor frecuencia de pintores que de fotógrafos.

Viendo el documental El ojo apasionado (Arthouse Films, 2003), del director Heinz Bütler, uno se da cuenta del inmenso amor que sentía por la pintura Henri Cartier-Bresson. Uno ve a un Cartier-Bresson ya viejito dedicando sus días exclusivamente a pintar y dibujar. Uno lo ve visitando el Louvre para ver sus obras favoritas. Uno lo ve hablando de la fotografía casi como una subcategoría de la pintura (“para mí la fotografía siempre fue una manera de pintar”). Y uno lo ve hablando con más ánimo y con mayor frecuencia de pintores que de fotógrafos.